Composição Aberta

Marta Domingues

- Obra Aberta

A noção de obra aberta, opera aperta, foi exposta por Umberto Eco no seu livro homónimo, em 1962. Neste livro, o autor explora o conceito através de uma perspetiva estética e fenomenológica. O conceito opera, obra (de arte), contém, na perspetiva de Mallac (1971, 31), a seguinte interpretação: “objeto dotado de propriedades estruturais que possibilitam uma série de sucessivas séries de, mas também interpretações, perspetivas evolutivas, que nos permitem coordenar tal série”. A arte, argumenta Umberto Eco, é uma questão de forma de estruturação, trata-se de um processo de organização de um determinado material (podendo este ser, por exemplo, a personalidade do próprio artista, a história, uma linguagem ou tradição, um tema ou conceito, etc.). Para Umberto Eco a arte reage à história, surgindo como um meio de captar uma forma da realidade, o seu material.

Umberto Eco não divide as obras artísticas em duas categorias, abertas e fechadas, nem refere que no século XX surgiram obras da primeira categoria, enquanto até então a produção artística anterior tenha sido fechada. A abertura, no sentido da ambiguidade relativa à sua mensagem, é, para ele, uma constante da arte – não há obra de arte fechada. A abertura refere-se à obra (work) numa determinada condição, a de tendermos a considerá-la como um ensaio da criação do artista num esforço de comunicação de uma forma. Apesar de fisicamente terminadas, o espectador é levado a entrar numa relação que depende da sua capacidade única de receção e perceção sensível. O autor compõe a forma da obra e entrega-a ao público, expondo-a a uma rede de múltiplos significados: cada espectador olhará o mesmo objeto através da sua perspetiva, sendo a sua interpretação influenciada pela sua própria relação com o mundo – a sua cultura, as suas crenças sociais e políticas, os seus gostos, os seus desejos, as suas histórias.

Deste modo, cada realização e gosto estético da obra de arte significa uma diferente interpretação e performance. Quando a obra de arte é recebida, esta assume uma perspetiva nova para si mesma. A obra de arte é um constante estado de fluxo, permitindo multiplicidade de significados com a mudança do tempo. Resulta numa obra num estado inacabado e incerto. A obra aberta está, desta forma, relacionada com um procedimento de criação de uma forma, mas não com a sua conclusão. Não é apresentada uma visão única fixa da realidade, mas sim uma estrutura variável – o objeto de arte exprime uma arte do imediato, se assim podemos dizer, apreciada no justo instante em que é experienciada.

Muitos artistas do século XX abraçaram este conceito de abertura como um conceito para deslocar o foco da obra de arte, para procurar, como um apelar, a experiência, a ideia de uma consciência que emerge de uma perceção sensível de um objeto artístico. Nascem neste contexto peças de arte que encaram a forma como um meio de representação do mundo fenoménico a cada olhar, como se fosse sempre a primeira vez, assumindo diferentes sentidos independentes uns dos outros. Um constante representar do mundo. Um representar que se concretiza no interior de cada indivíduo consciente.

Umberto Eco refere a necessidade de tal inspiração artística de trabalho aberto e acredita que é uma diferença indispensável entre a arte moderna e a arte tradicional. Numa leitura de Circunscribing the Open Universe (1981 – 1982), de Thomas DeLio, a abertura faz a obra e o mundo emergirem não como objetos circunscritos, mas como eventos circunscritos: “a arte deixa de ser uma abstração que tenta imitar, simbolizar ou transcender a realidade. Torna-se, em vez disso, um evento natural que incorpora o mundo em fluxo.” (DeLio, 1981 – 1982, 361)

No centro deste conflito de estéticas entre a noção tradicional de forma como uma estrutura fechada e a sua manifestação aberta mais contemporânea estão duas perspetivas sobre o conteúdo e significado radicalmente diferentes: no caso da obra dita fechada, o conteúdo confronta-se com uma certa reflexão (metafísica), preocupação, sobre a natureza das coisas, a sua essência. O público que experiencia permanece como um elemento separado da obra de arte, assiste, apenas, mantendo a sua própria consciência do mundo como independente do objeto artístico que lhe é apresentado. Essa separação em si advém da ilusão de que o pensamento artístico, a obra, pode, de alguma forma, ser completamente desvinculada do processo da experiência. Embora confrontado com problemas diferentes, Merleau-Ponty pôs em evidência algo que pode articular-se com a obra aberta: “toda a perceção ocorre dentro de um certo horizonte, e, em última análise, no mundo.” (Merleau-Ponty, 1964, 16)[1] Decorre, no pensamento da obra aberta, que o conteúdo se declara como equivalente ao processo. O conteúdo constitui já uma exposição a uma constante iminência de estados de mudança consoante a experiência individual de existir no mundo. “Experienciamos uma perceção e o seu horizonte "em ação", em vez de os "apresentar" ou de os "conhecer" explicitamente.” (Merleau-Ponty, 1964, 16) Esta estrutura de multiplicidade de sentidos permite também compreender a participação do público na composição de uma obra de arte.

Na sua descrição do tema, Umberto Eco explicou as diferenças de abertura entre abertura contemplativa e abertura estrutural: a abertura contemplativa é apoiada na comunicação entre o público e a obra de arte, na sua posição hermenêutica, sem um grande reconhecimento da importância das modificações estruturais. A abertura estrutural envolve as perceções do público e a modificação estrutural da obra por meio das respostas e interações do público. A abertura resulta de uma mistura destes dois aspetos.

- Obra Aberta na música

No caso da música, cabe ao intérprete instrumentista transmitir a subjetividade do compositor, o criador de uma peça. É ele que compromete o ouvinte, criando uma constelação de interpretações. Como debatido por Umberto Eco, a poética da obra aberta tende a promover no intérprete “atos de liberdade consciente” (a intenção do intérprete), a identificá-lo como centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis (Eco, 1961, 69). Do que se segue que o jogo interpretativo do músico implica descobrir valores de abertura. Nesse sentido, o compositor, entregue a uma necessidade de arbitrariedade, mas totalmente dependente de um outro meio físico de transmissão, vê-se obrigado a descobrir novos mecanismos de comunicação com o mundo, de acordo com a sua própria intenção da obra. Surgem, deste modo, reflexões sobre as muitas intenções (camufladas) do controlo total ou parcial de uma execução de uma peça, sobre o acaso, a liberdade, a espontaneidade e o imediato.

Os termos acaso, indeterminação e aleatório são todos usados para descrever o uso de procedimentos que podem ser considerados abertos na composição, na variedade da execução ou ambos. Por vezes, encontramos outros termos como: música estocástica, forma aberta e notação ou partituras gráficas.

Esclarece o dicionário online Oxford Companion to Music[2] que o termo música estocástica surge de um termo matemático, o de processo estocástico, enquanto aquele cujo objetivo pode ser descrito, mas cujos detalhes individuais são imprevisíveis. Foi primeiramente usado pelo matemático suíço, do século XVIII, Bernoulli, em relação às leis matemáticas da probabilidade. Persistiu nas composições musicais de Yannis Xenakis, aplicada aos procedimentos musicais em que os contornos sonoros são pré-determinados e absolutamente compostos, embora os seus pormenores internos sejam deixados ao acaso ou trabalhados à parte pelo compositor. Ou seja, o acaso, em termos de probabilidades, é restrito ao processo de composição, sendo o resultado completamente anotado para o executante.

A forma aberta é um procedimento estrutural musical onde a sequência e/ou a construção das partes da obra escrita é variável. É usada pela primeira vez por Charles Ives, Cowell (Mosaic Quartet, 1935, onde os cinco andamentos podem ser tocados em qualquer ordem) e Grainger, desenvolvidas como indeterminação por John Cage e Earl Brown, Boulez, Stockhausen, entre outros.

A notação gráfica ou as partituras gráficas surgem quando são usadas analogias visuais desenhadas para expressar intenções relativas a tipos de sons e texturas pretendidas. Algumas partituras indicam parâmetros musicais distintos e reconhecíveis, outras omitem qualquer sinal de notação ou indicações musicais tradicionais, procurando estimular a criatividade do executante através de um estímulo completamente visual. Assim encontramos partituras que vão desde fragmentos de pautas com notas convencionais até a sugestões puramente gráficas de curvas melódicas, âmbitos dinâmicos e rítmicos, entre outros parâmetros.

Apesar de muitas vezes os termos aparecerem como conectados, indeterminação e acaso/aleatório não são idênticos. Indeterminação é um processo que cria formas fixas que não variam de execução para execução. Ao contrário, acaso / aleatório cria formas que variam a cada nova execução (alea, que alude a sorte). O termo indeterminação é utilizado por John Cage, na verdade aplicada ao nível da execução. Corresponde aos modos possíveis de interação entre a liberdade e a autoridade, associa-se à medida em que o acaso pode ser controlado pelo compositor com certas indicações na partitura que limita a interpretação do executante. Pode ser manifestado sob a forma de secções indeterminadas que constituem a denominada forma aberta, devendo o executante escolher a ordem para a execução dessas secções ou, noutros casos, secções mais libres, sendo que o intérprete deve tomar decisões ao longo da performance de acordo com as possibilidades ou sugestões previamente apresentadas na partitura. Esta nova atitude cria maior responsabilidade ao executante, uma vez que a obra passa a ter origem também em redes de escolhas instantâneas e de uma composição a cada decisão que ele toma.

Segundo o dicionário New Grove[3], aleatório é um termo aplicado à música cuja composição ou execução não é necessariamente determinada pelo compositor, contendo três tipos de técnicas:

1) A primeira é o uso de procedimentos aleatórios na construção das composições fixas. Envolve o uso de procedimentos do acaso na forma de determinação dos aspetos musicais antes de serem notados;

2) A segunda é a atribuição de liberdade ao executante para escolha entre opções formais previstas pelo compositor na partitura;

3) A terceira é estabelecer métodos de notação que reduzem o controlo direto do compositor sobre o resultado sonoro de uma composição – ilustram esta técnica a notação gráfica, textos, entre outros sinais não tradicionais.

Certos recursos indeterminados sempre fizeram parte da música ocidental. Os intérpretes geralmente controlam a dinâmica, as articulações e os tempos da música mais antiga, e a improvisação tem uma longa história, como na criação de cadências. Na história da música ocidental encontramos: “[a]opção entre vozes e instrumentos na maior parte da música polifónica até final do século XVI; a instrumentação opcional no século XVII; o baixo contínuo, onde o cravista tocava o que bem entendia sobre a linha de baixo da partitura; os ornamentos não especificados de uma linha melódica nos séculos XVII e XVIII; o reforço da orquestra sinfónica no século XVIII com trompetes e tambores não especificados na partitura.” (Grout, D. J., Palisca, C. V. , 1994, 748)[4] Estes elementos representavam aspetos indeterminados. No entanto, embora outras referências, outros parâmetros, possam não estar definidos na própria partitura ou composição, proporcionando ao intérprete um certo grau de liberdade, não podem ser consideradas obras abertas, tal como são entendidas no século XX.

- Práticas no aleatório

No ensaio Alea (1964), Pierre Boulez procura uma raiz de origem dos conceitos de acaso e aleatório tão usados pela sua geração de compositores. Uma primeira possível razão que aponta é a adoção de uma filosofia tingida pelo Orientalismo: a ideia do fluxo do mundo numa rede de causalidades sobre as quais o ser humano não tem qualquer controlo, um estado de inadvertência e acaso próprio e intrínseco à natureza. O compositor reage a esta hipótese de tom provocatório: uma filosofia que “mascara uma fraqueza básica da técnica composicional” – “uma proteção contra a asfixia da invenção e a responsabilidade da criação” (Boulez, 1964, 42). É sobre esta ideia que Boulez afirma que também a esquematização pode surgir como uma alternativa à invenção – uma objetividade determinada por operações matemáticas absolutas. Esta perfeição mecânica parece excluir a beleza do “erro humano”, conduzindo ao que Boulez considera um “puro e simples falhanço”. Quando esta objetividade falha, procura-se a arbitrariedade, um conceito que obriga todos os envolventes na obra, intérprete e público, a uma subjetividade.

Talvez seja possível relacionar esta ideia de Boulez com o aleatório como forma de reação ao serialismo integral. Num mundo composicional onde todo e cada pormenor é pré-determinado e absolutamente justificado, a composição na música ocidental partiu, por volta da segunda metade do século XX, para uma tradição de exigência de execuções precisas e controladas. Com isto, muitos são os compositores que afirmam que esse processo não se ouve, resultando, ao invés, numa teia de eventos sonoros não muito diferentes de uma peça puramente escrita com técnicas aleatórias. A performance resultante de uma peça indeterminista é frequentemente uma composição de grande complexidade sonora, aleatoriedade essa que pode soar como música produzida com Serialismo Integral. Embora as duas formas de composição sejam completamente opostas, o resultado final sonoro pode ser surpreendentemente semelhante. Esta recusa de um pensamento de estrutura pré-estabelecida, determinista, limitador e organizador leva ao desejo de uma construção quase labiríntica de vários circuitos e possibilidades, de uma complexidade que é constantemente renovada, em vez de fixa.

A arte, em todas as suas formas, está em constante mutabilidade ao longo da história, dentro de uma tradição que pode parecer imutável, mas que nunca deixou de introduzir novas formas por meio de inúmeras revoluções de pensamento e estrutura. Todos os artistas procuram quebrar as supostas regras de um sistema até então explorado na sua área, a fim de criar novas possibilidades formais e novas experiências estéticas: quando as obras de Brahms foram executadas pela primeira vez, as reações despertadas por um público de Beethoven foram certamente muito diferentes das expectativas despertadas por uma peça de Beethoven ao público de Haydn, por exemplo (Eco, 1962, 79).

A experiência contemporânea mostra uma tendência para a busca de uma ambiguidade. Nos dias de hoje, e desde o século XX, a ênfase está no processo, na tentativa de individualizar a matéria, a procura de uma arte do momento que acompanhe a rapidez da evolução história e técnica. Existe, não só na música, a tentativa de brincar com as expectativas e quebrar previsões. “O valor de uma experiência estética é determinado hoje não pela maneira como uma crise é resolvida, mas pela maneira como, após nos impelir a uma sequência de crises conhecidas determinadas pela improbabilidade, ela força-nos a fazer uma escolha. Confrontados com a desordem, somos então livres para estabelecer sistemas de probabilidade temporários e hipotéticos que são complementares a outros sistemas que também poderíamos, eventualmente ou simultaneamente, assumir. Fazendo isso, podemos desfrutar tanto da igualdade de probabilidade de todos os sistemas quanto da abertura do processo como um todo.” (Eco, 1962, 79).

Para Boulez, tradicionalmente, a composição é por si o resultado da constante escolha (um processo de recusa e escolha). O compositor, numa tentativa de dominar todo o material possível para a elaboração de uma composição, é obrigado a aceitar a impossibilidade de previsão de todas as virtudes do seu material, o acaso persiste sempre na rede de escolhas feitas ao longo da elaboração progressiva da obra (work in progress). Lembra Pierre Boulez que o papel do compositor deveria ser, como resposta, o de produzir a absorção deste acaso, domar estas potencialidades e forçá-las a fazer parte da obra – introduzir o acaso na composição.

- Modelos de abertura na música

4.1. John Cage

Talvez o Concerto para Piano e Orquestra (1957-58) de John Cage seja um dos exemplos mais falados de abertura musical na história da música do século XX.

Não há uma partitura geral, mas apenas partes separadas para piano e 13 outros instrumentos. Partes estas que de nenhuma forma correspondem necessariamente entre si. Cada uma delas pode ser tocada no seu todo ou apenas parte, podendo ainda ser combinada com outras peças de Cage escritas até à altura, como Solos for Voice (1958, 1960), Song Books (1970) ou Rozart Mix (1965). Peças da série Music for Piano (1955) também podem ser sobrepostas. A composição é essencialmente baseada em operações do acaso, dando aos instrumentistas uma série de ações “experimentais”. O material para as partes dos sopros e cordas foi estabelecido após experimentações do compositor com músicos, de modo a explorar diferentes possibilidades de produção de som (muitas destas, mais tarde, estandardizadas como repertório instrumental).

Explicações da composição de Cage fornecidas por Nyman (1958, 65) consideram que o objetivo do compositor com esta peça era, justamente, unir “extremas disparidades, como se nos encontrássemos num mundo natural como, por exemplo, numa floresta ou numa rua na cidade”. Também relativamente à experiência de perceção, o compositor recomenda que a orquestra seja separada, podendo os músicos ser distribuídos livremente pelo espaço, não só do palco, mas também da plateia. Esta disposição leva a uma experiência única de cada indivíduo no espaço. Como Cage refere ainda: “em todo o espaço, cada coisa e cada ser humano está ao centro e, para além disso, esse ser humano no centro é o mais honrado (...), cada um destes mais honrados move-se em todas as direções, penetrando e sendo penetrado por outros, independentemente do tempo ou espaço” de modo a que haja “uma infinidade incalculável de causas e efeitos; de facto, todas as coisas no tempo e no espaço é relacionado com cada uma e todas as outras coisas no tempo e no espaço” (Nyman, 1958, 65)

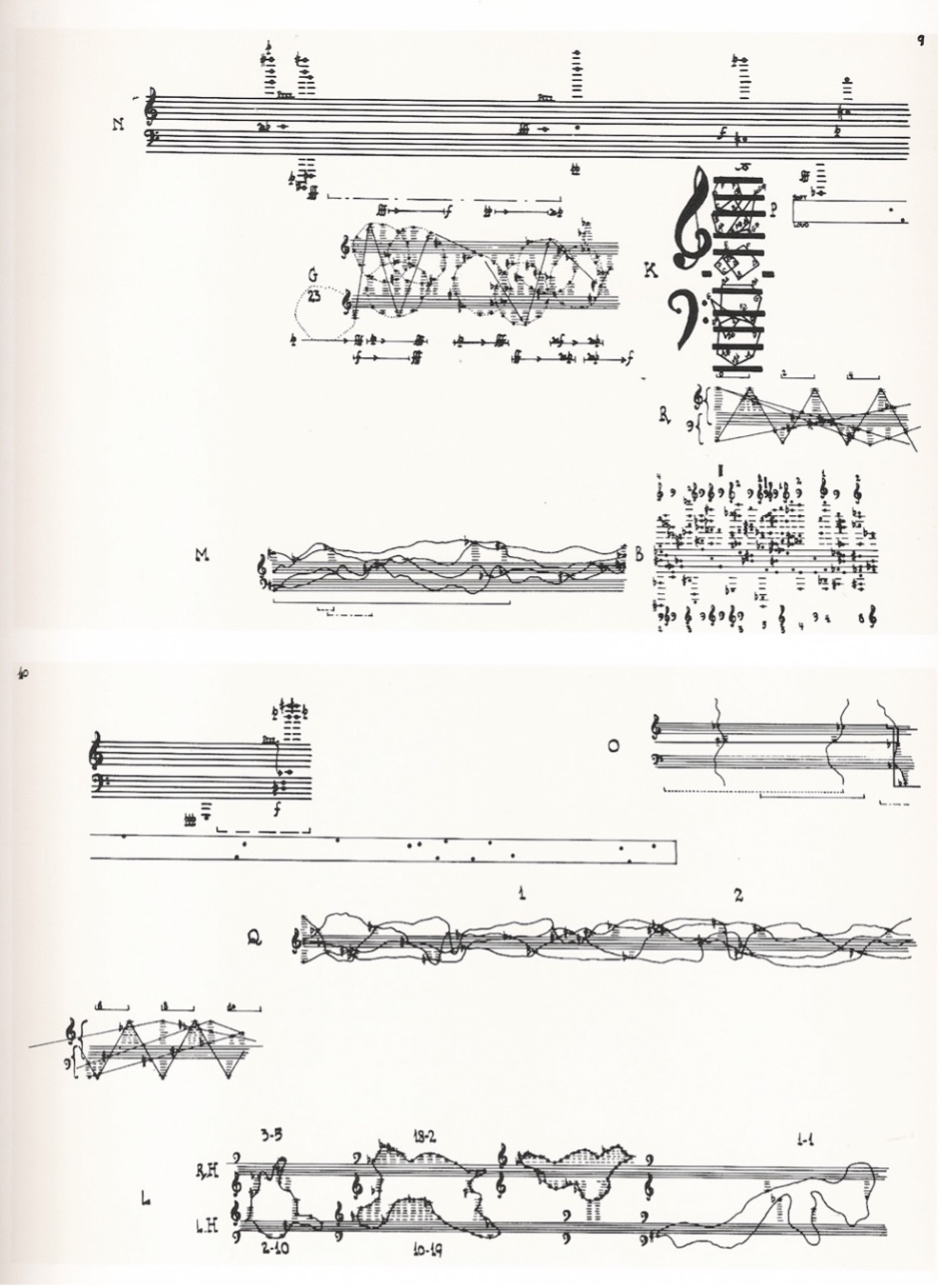

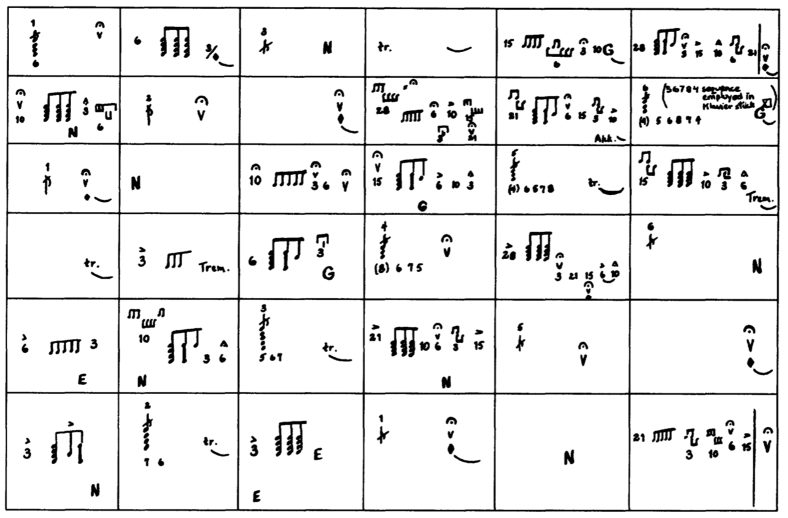

A parte de piano da partitura do Concerto para Piano e Orquestra consiste em 63 páginas soltas. Os instrumentistas poderão tocar todas as secções ou apenas uma seleção: em qualquer sequência, duração ou número de instrumentos de acordo com os mencionados, a solo, dueto, trio, em câmara, etc. “A peça é uma enciclopédia de possibilidades de notação” (Griffiths, 2010, 108), sendo a parte de piano provavelmente a mais desenvolvida em termos de dimensão e potencial densidade dos eventos. Usa 84 sistemas de notação diferentes, muitas já usadas em composições anteriores, como é o caso de Music for Piano (1955) – o número de notas foi determinado ao lançar moedas; as imperfeições casuais na partitura manuscrita determinariam o possível lugar onde as escrever. Só depois é que o pentagrama era desenhado na partitura, sendo que as alturas das notas já desenhadas na partitura seriam o resultado desta sobreposição. As alterações das notas, claves e forma técnica de realização da peça foi também determinada com o mesmo sistema de moedas, pelo próprio compositor. Já as durações e dinâmicas ficariam a cargo do intérprete, que poderia escolher entre 3 categorias definidas: ataques no piano, pizzicatos nas cordas, ou cordas abafadas (este último sempre combinado com um das anteriores para se fazer ouvir).

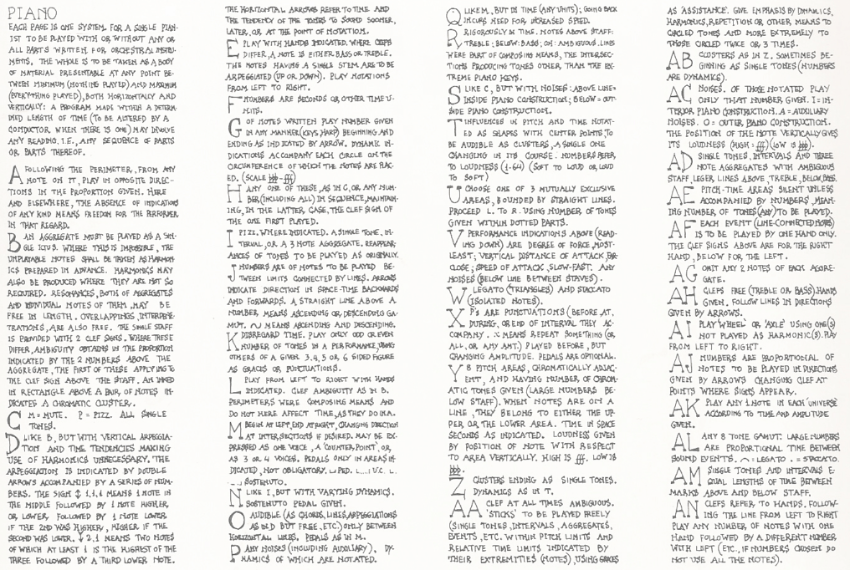

Dentro das 84 diferentes notações, há excertos que se assemelham a partituras tradicionais, outros mais gráficos, podendo alguns assemelhar-se a elementos reconhecíveis, quase de conotação ao desenho ou à pintura. Cage investigou a possibilidade do uso de quadros como meio gráfico musical. As notas musicais nem sempre são lidas da esquerda para a direita, podendo ser lidas ao contrário. Nas notações mais gráficas, há uma rede de notas cuja ordenação é livre. As notas têm três tamanhos: podem referir-se a duração, amplitude ou ambos, dependendo da interpretação do executante. Para além disso, o intérprete pode escolher tocar qualquer som de qualquer fonte (o pianista David Tudor interpretou em diversas ocasiões a peça através de sons eletrónicos para além do piano). O compositor refere-se aos 84 tipos de notação com letras de A a CF nas notas de execução, dando instruções de como interpretar cada notação (Figura 2). O pianista pode tocar todo o material ou parte, escolhendo qualquer das notações, elementos, partes, em qualquer ordem.

Figura 1 - Páginas 9 e 10 da parte de piano do Concerto para Piano e Orquestra de John Cage

(fonte: https://5playsplus.wordpress.com/2012/03/09/concert-for-piano-and-orchestra-john-cage-1957-8/)

Figura 2 - 40 das 84 possíveis notações enumeradas por John Cage

(fonte: https://5playsplus.wordpress.com/2012/03/09/concert-for-piano-and-orchestra-john-cage-1957-8/)

Cage usa ainda uma notação em que o espaço é relativo ao tempo. A duração dos momentos e a sua totalidade é determinada pelo intérprete, podendo ser depois alterada durante a performance pelo maestro, quando há um. Nesse caso, o seu papel é agir como um cronómetro, sendo que os seus braços devem simular o movimento dos ponteiros do relógio, “não mecanicamente, mas variavelmente” (Nyman, 1958, 65). Esse movimento não deve ser diretamente relacionado com a partitura, já que não existe uma partitura geral que deva ser dirigida, mas apenas com a sua própria parte (para além dos 14 instrumentos, também o maestro, no caso de existir, também tem direito a uma partitura individual). Deste modo, também o maestro está envolvido na música como agente de uma obra (work) aberta (in progress), fazendo parte do jogo de perceções mencionado por Cage, também influenciando os instrumentistas, sem nunca obstruir a sua performance. As partes dos outros instrumentos estão construídas de forma semelhante à do piano, apesar de possivelmente menos densas. Assim, todos os instrumentistas, incluindo o maestro, devem fazer a sua própria transcrição da peça através do material dado, acordando previamente um tempo de performance. Apesar das possíveis mudanças de tempo dadas pelo maestro, cada instrumentista deverá mover-se livre e independentemente dentro da estrutura temporal estabelecida, sem coordenar ou tomar como referência os outros instrumentos.

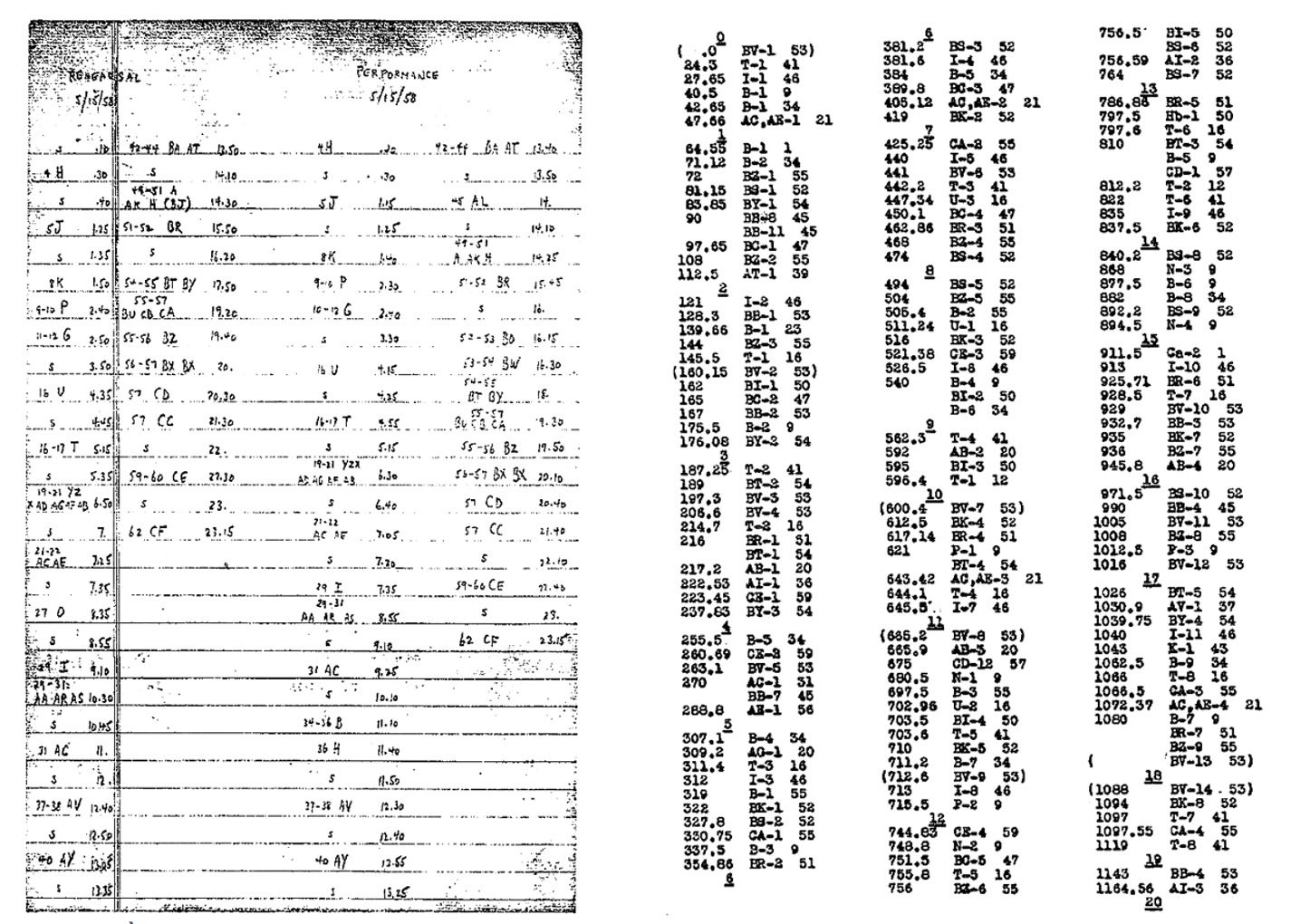

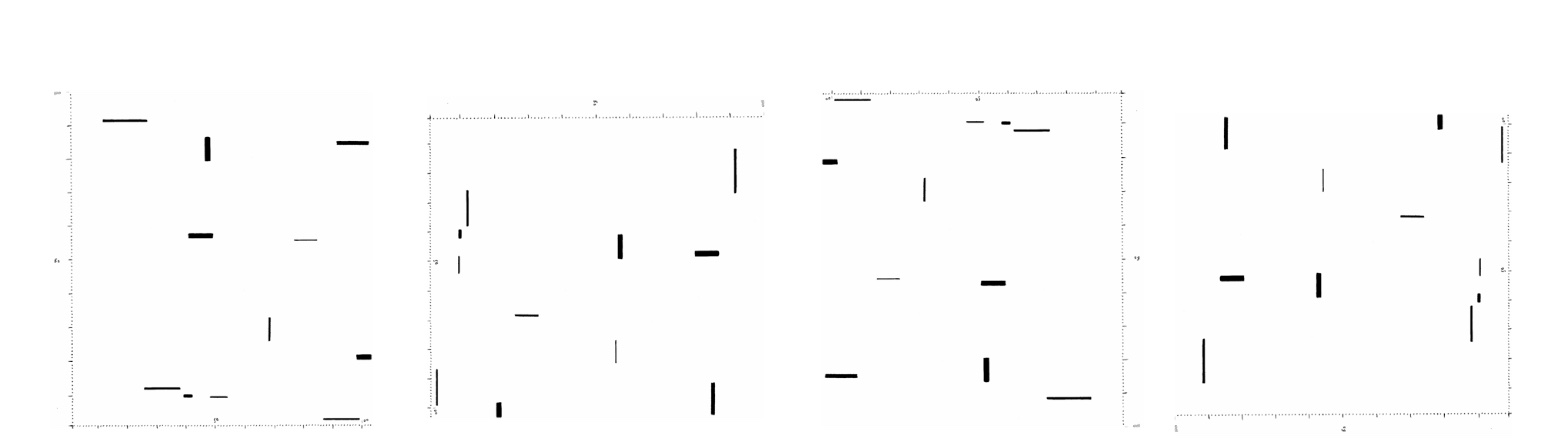

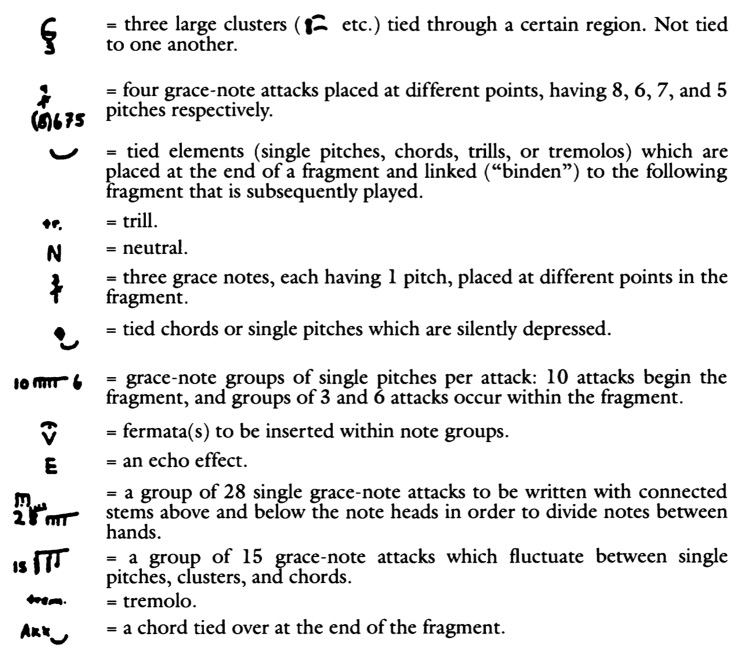

A estreia da peça Concerto para Piano e Orquestra foi realizada pelo pianista David Tudor, em 1958. Este não extraiu a sua leitura diretamente da partitura, escreveu as suas próprias realizações interpretativas para ler na performance. Uma prática habitual de Tudor relativamente à música indeterminista. Pré-determinou, como resultado, elementos, como grafismos, que iria executar, com que tipo de interpretação e qual a duração de cada um. Perante alguns problemas causados pela primeira realização, principalmente por não ser muito flexível o nível de duração total, Tudor escreveu uma segunda leitura que lhe permitisse expandir ou contrair o tempo (Figura 3).

Estão publicamente disponíveis 4 gravações de Tudor da peça, todas diferentes: 1958 – estreia em Town Hall; 1959 – colaboração de Tudor com John Cage, “Indeterminacy”; 1982 – Solo for Piano; “David Tudor Plays Cage and Tudor”; 1992 – Concert for Piano and Orchestra, com o maestro Ingo Metzmacher e o Ensemble Modern.

Figura 3 - À esquerda, a primeira realização de Tudor (1958); à direita, a primeira página da segunda realização (1959)

(fonte: https://nmbx.newmusicusa.org/cage-tudor-concert-for-piano-and-orchestra/)

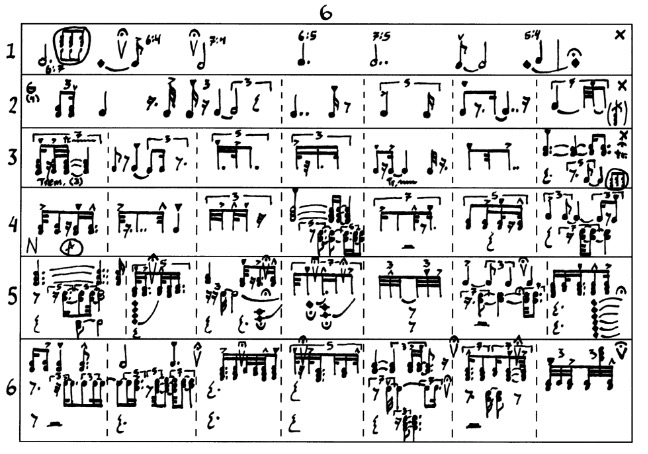

4.2. Earle Brown

Earle Brown foi um compositor americano que explorou intensivamente o conceito de forma aberta, interpretando-o como um conceito de mobilidade: peças em que houvesse um elevado grau de colaboração do intérprete, liberdade para uma composição em tempo real, decisões espontâneas durante a performance, criando momentos únicos e irrepetíveis. Twenty-Five Pages (1953); Available Forms I e II (1961-62) e a série Modules (1965-66) são considerados os primeiros exemplos de partituras de forma aberta para orquestra de Brown. Sobre Available Forms, para 18 músicos, Brown escreve nas notas de programa: “O título da obra refere-se à disponibilidade de muitas possíveis formas que estes elementos compostos podem assumir, espontaneamente dirigidos pelos maestros no processo performativo da obra. Os eventos individuais musicais são ensaiados, mas as performances não são.” (Welsh, 1994, 255-256)

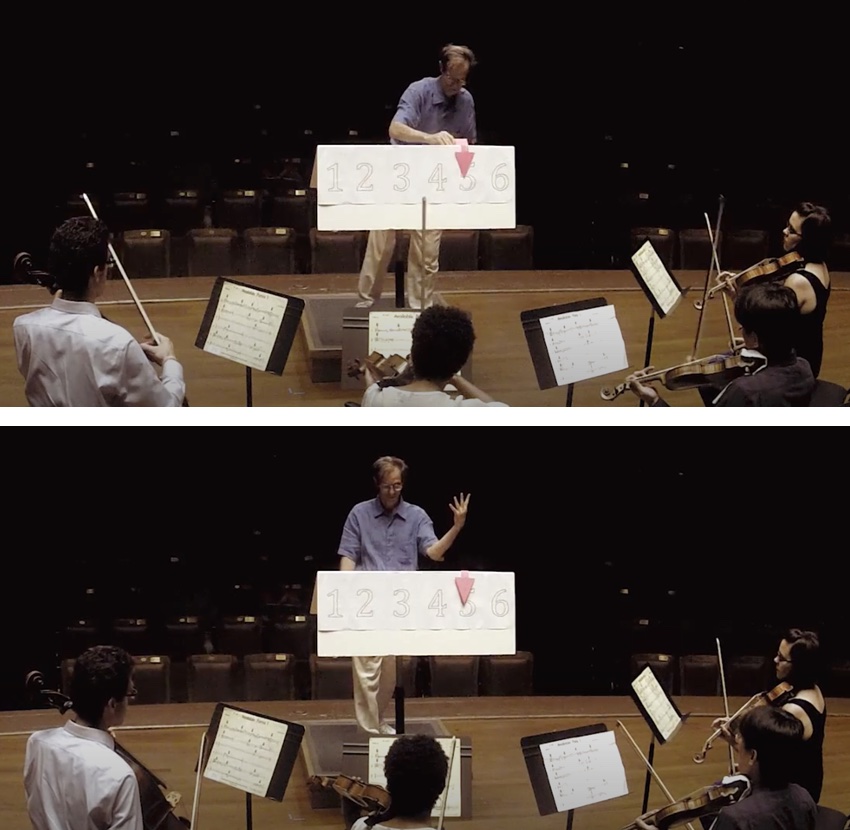

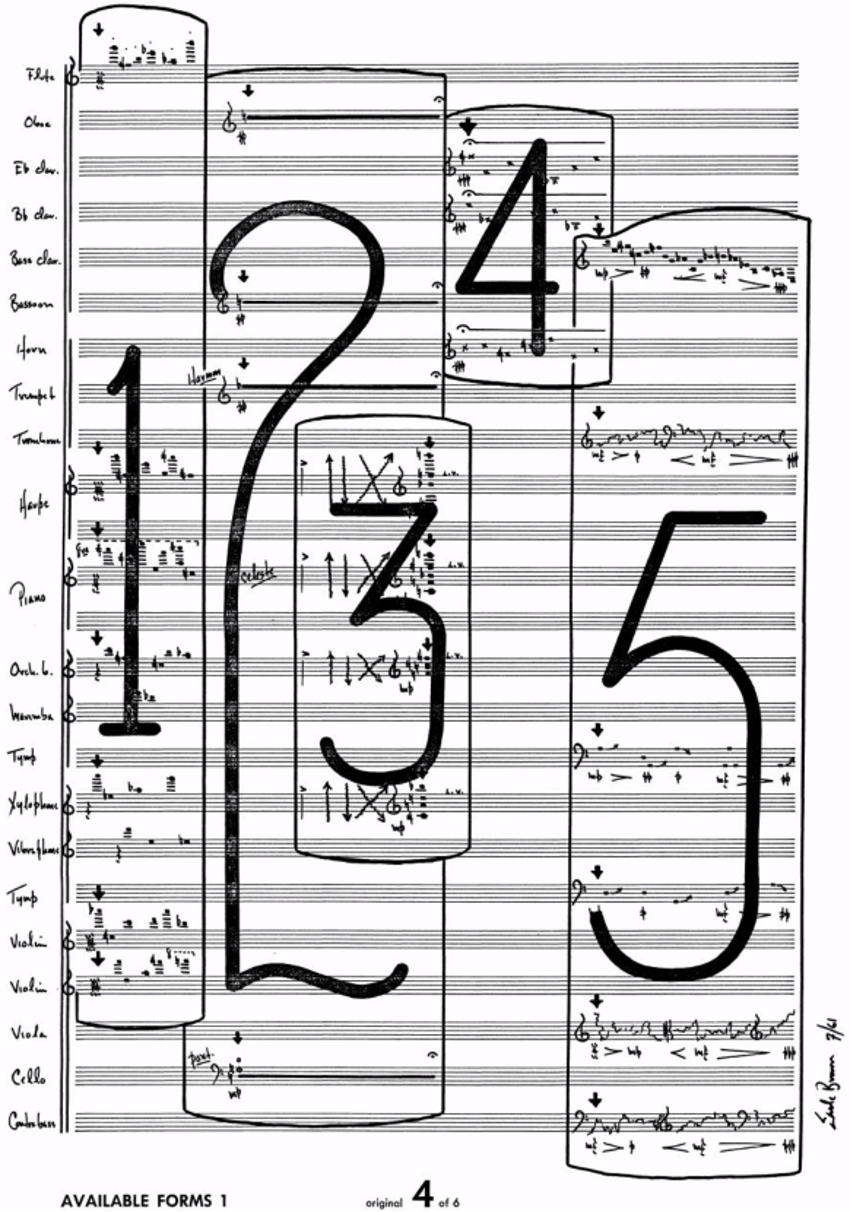

A partitura é constituída por 6 páginas não encadernadas, cada uma com 4 ou 5 eventos. Como em Cage, pode iniciar-se a peça em qualquer evento e prosseguir em qualquer sequência, com ou sem repetições ou omissões de páginas ou eventos, podendo cada um ter uma qualquer duração. O maestro é quem controla a organização formal, indicando as páginas em tempo real ao exibir um cartaz com os números de 1 a 6 e colocando uma seta por cima do número da página que entender que deve ser tocada. O evento a ser tocado é dado pelo maestro com os dedos (1 a 5) (Figura 4). A notação exclui a necessidade de direção de pulsação, mas é o maestro que decide a velocidade de execução. As dinâmicas estão escritas na partitura e devem ser respeitadas, mas o maestro pode tomar liberdades em diversas ocasiões, em ocasiões de equilíbrio sonoro necessário, mas limitadas por Brown nas notas de execução.

Figura 4 - Indicações do maestro para Available Forms

(Callithumpian Consort; fonte: https://www.youtube.com/watch?v=c2cyAVRxcRI)

Neste caso particular: na página 1 deve manter-se uma dinâmica e textura homogénea, de crescer ou decrescer, sempre relativa às indicações escritas. No entanto, se necessário, a cordas podem tocar numa dinâmica mais forte que a indicada, de modo a não serem ofuscadas pelos metais. Brown aceita ainda a possibilidade de o maestro escolher um instrumento que sobressaia timbricamente no conjunto sonoro, podendo compor em tempo real o som. Os eventos são executados em relação ao seu posicionamento dentro das linhas que definem o início e o fim do evento, sendo que estão dispostas setas em pontos da partitura que indicam o tempo forte. Os instrumentistas podem ou não ter um ataque direto no tempo forte, não é uma escolha livre, mas sim a posição do ataque relativa à seta na partitura (Figura 5).

Brown refere nas notas de execução três tipos de conclusão relativamente aos eventos: a) Paragem automática: o instrumento fica sem material (ex: evento 1 e 5, página 4); b) Fermata: mantida até ser parada pelo maestro, respirando quando necessário (ex: evento 2 – página 4); c) Fermata Repetição: quando o material se esgotar volta-se ao início e repete-se o evento até ser interrompido pelo maestro. Dois músicos não voltarão ao início em simultâneo, modificando continuamente e intencionalmente a textura do evento (ex: evento 4 – página 4).

Figura 5 - Página 4 de Available Forms

Os intérpretes determinam também os detalhes internos das formas. O compositor lista nas notas de execução da partitura todos os possíveis problemas de execução que julga que os instrumentistas poderão encontrar, procurando estabelecer informação o mais clara possível. As soluções a estes problemas são encontradas pelos instrumentistas, contribuindo para a ideia conceptual de mobilidade, plasticidade e abertura.

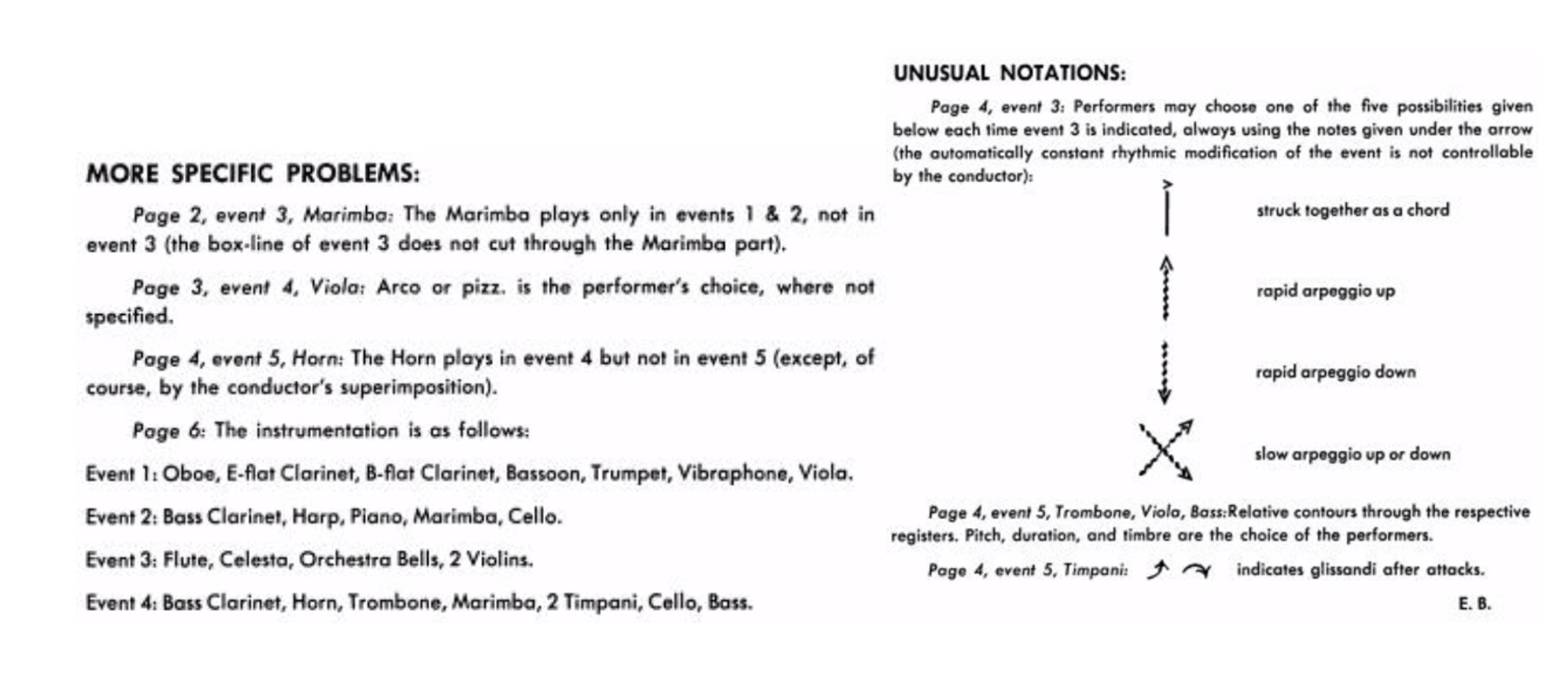

Figura 6 - Notas de execução da partitura de Available Forms

(fonte: https://issuu.com/scoresondemand/docs/available_forms_i_26537)

Brown ilustra as suas partituras como “material plástico que pode ser moldado”, sendo a partitura como uma base que pode ser espontaneamente modificada durante a execução: “A conceção da obra é que a partitura seja um material específico possuindo diferentes características, que está sujeito a muitas modificações inerentes, espontaneamente criadas durante a performance: modificado combinatoriamente (sobreposição de eventos), sequencialmente, dinamicamente ou temporalmente.” (Brown, 1961)[5]. Desenvolveu, portanto, o conceito de mobile score – partitura móvel, sujeita à manipulação física dos seus componentes, resultando num número desconhecido de realizações diferentes integrais e válidas.

December 1952 deriva conceptualmente de mobiles visuais. Uma peça para um ou mais instrumentos e/ou eletrónica, integra a série Folio, um conjunto variado de peças que exploram diversas formas de notação, desde gráficos quase matemáticos a formas de notação semelhantes a quadros artísticos, claves flutuantes, notação proporcional, ausência de tempo métrico, entre outros. Apesar deste laboratório composicional, Brown optou mais tarde por um caminho menos aberto, sendo apenas December que se manteve no seu catálogo de peças frequentemente executadas.

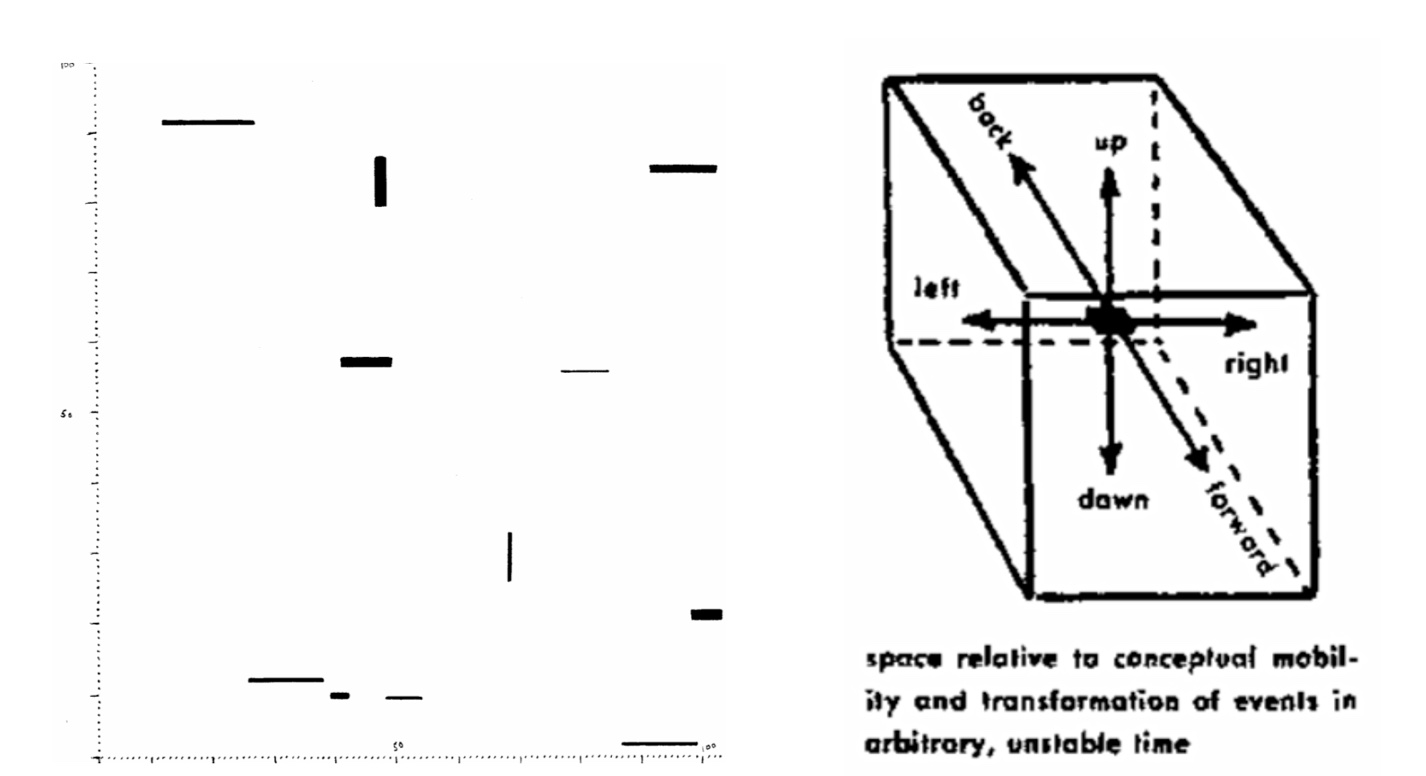

A partitura December foi inicialmente pensada para ser uma verdadeira caixa motorizada tridimensional que se moveria em frente ao instrumentista a várias velocidades. Teria vários elementos nas suas faces e o intérprete deveria olhar para onde escolhesse, tocando muito espontaneamente e intimamente ligado ao objeto. Brown nunca chegou a construir o cubo, representando, em vez disso, os mesmos elementos tridimensionais no papel através de um gráfico matemático que poderia ser lido de qualquer posição: “como se fosse uma fotografia dos elementos num determinado momento, mas que se deveriam considerar como em constante movimento” (Brown, 2008)[6]. A partitura contém linhas de grossuras diferentes que representam eventos únicos, resultado obtido através de tabelas de amostragem aleatória. A grossura das linhas era indicativa de uma intensidade relativa que podia ser traduzida por dinâmica, densidade ruidosa ou outra. Sobre esta peça, o compositor considerou toda a área como um campo de atividade onde os vários elementos foram colocados, e a sua espessura e direção determinados. Earle Brown desenvolveu, deste modo, uma partitura pensada como guia de improvisação, negando a possibilidade de definição prévia do formato dos eventos, sendo apensas possível estipular uma duração total.

Figura 7 - à esquerda, detalhe da partitura original de December 1952 (Earle Brown Music Foundation); à direita, desenho nas notas de prefácio de December 1952

(fonte: Associated Music Publishers)

A partitura conta com 31 eventos, mas a performance pode conter menos ou mais, sendo possível escolher quais os eventos a tocar. Proporcionalmente, a partitura parece indicar mais silêncio do que som, mas as performances publicamente disponíveis não parecem revelar o mesmo. Brown apenas sugere interpretações, em várias entrevistas, referindo sempre a liberdade de leitura tridimensional. Afirma, por exemplo: “na possibilidade de um instrumento tocar clusters, o intérprete poderá tocar mais clusters ao ler um lado da partitura do que se a posicionasse verticalmente (onde está a assinatura).” (Brown)[7] Assim, nota-se que é possível qualquer leitura de qualquer ponto de vista:

Figura 8 - possibilidades de rotação da partitura

Em determinadas alturas, o próprio Brown dirigiu a peça, dando instruções específicas aos músicos como o topo da página corresponder a um registo mais agudo, e o final a um registo mais grave. Todavia, nada disto é expressamente especificado na partitura. O compositor, ao dirigir, daria ainda indicações de registo, combinações de instrumento e timbre, controlando também o tempo, assemelhando-se, apesar de tudo, à ideia de um maestro intérprete de vários instrumentos em simultâneo já presente em Available Forms.

Em Module I, II and III (1965-66), a organização da forma aberta é semelhante a Available Forms, sendo igualmente páginas soltas de ordem mutável com 5 estruturas verticais ou acordes cada. Estes podem ser tocados em qualquer sequência, sendo a sua duração determinada pelo maestro e a sua dinâmica pode ser constante ou variável. É também possível tocar os módulos em simultâneo. Para isso, é necessária a presença de dois maestros, um para cada módulo. Nesse caso, a ordenação das páginas deve ser idêntica para ambos os módulos – a 1 corresponde à 1, e por aí em diante. As estruturas podem ser tocadas num número indefinido de vezes e em qualquer sequência – o maestro indica a simultaneidade a ser tocada e molda a sequência de acordes em tempo real.

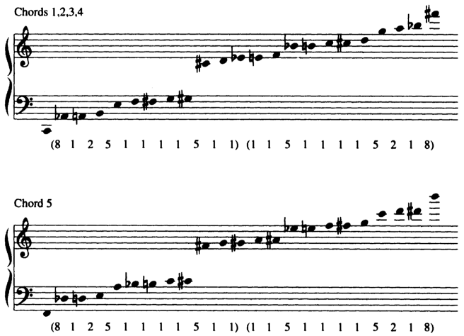

Na série Modules, Brown compõe as alturas das estruturas de modo meticuloso e atento, com a orquestração cuidadosamente organizada para que não haja conflitos entre as partes individuais. Nas páginas 1 e 4, por exemplo, dois acordes não usam a mesma orquestração, o que significa que o maestro não se tem de preocupar com duplicações de registo, assumindo apenas o papel de dar cor e timbre às harmónicas de Brown. Um exemplo disto é a página 1 do Módulo I, onde os acordes 1 a 4 se movem sucessivamente para registos mais altos sem quaisquer duplicações instrumentais – cada estrutura tem uma diferente orquestração. Em comparação, o acorde 5 é tocado por toda a orquestra, criando uma textura harmonicamente rica e densa, que pode ser semelhante à obtida quando os acordes 1 a 4 são sobrepostos (Figura 9). Extraindo as alturas das estruturas verticais 1 a 4, é possível construir uma escala – uma série de 11 intervalos, e o seu retrógrado. A estrutura número 5 contém os mesmos intervalos, apenas numa transposição de 5 meios tons acima:

Figura 9 - Escalas da página 1, Module I (Welsh, 1994,255)

Figura 10 - Module I, página 1

4.3. Karlheinz Stockhausen

O Klavierstück XI (1956) para piano solo de Karlheinz Stockhausen, partilha o lugar com a Terceira Sonata para Piano de Boulez, ambos considerados dois clássicos da forma aberta na música europeia.

Em Boulez, a peça está dividida em três partes: A primeira seção (Antiphonie, Formant I) é composta de dez secções diferentes em dez páginas separadas. Estas podem ser organizadas em sequências diferentes ao critério dos músicos, como em Earle Brown, embora nem todas as combinações possíveis sejam permitidas. A segunda parte (Formante II, Thrope) é composta por quatro partes com uma estrutura circular, sendo que o executante pode iniciar com qualquer uma delas, ligando-a sucessivamente às demais até que fechar completamente o círculo. Nenhuma grande variação interpretativa é permitida dentro das várias seções, estando a partitura detalhadamente escrita. No entanto, uma delas, Parenthèse, inicia-se com um compasso de métrica específica, que é seguida por extensas pausas e momentos dentro de parênteses nos quais o tempo é deixado ao critério do intérprete. Uma nota de performance adicional é evidenciada pelas instruções do compositor sobre o modo de ligação entre os vários momentos (por exemplo, sans retenir, enchainer sans interruption e assim por diante).

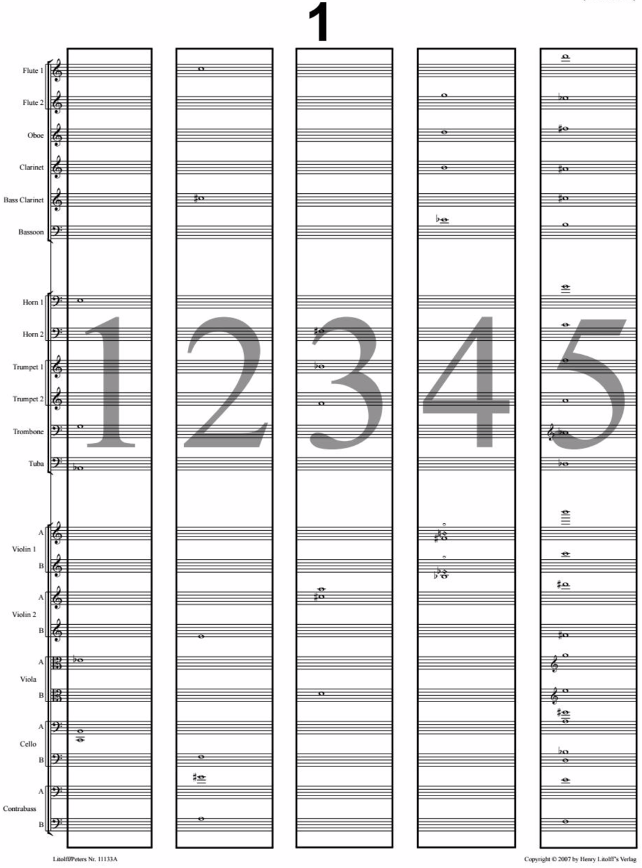

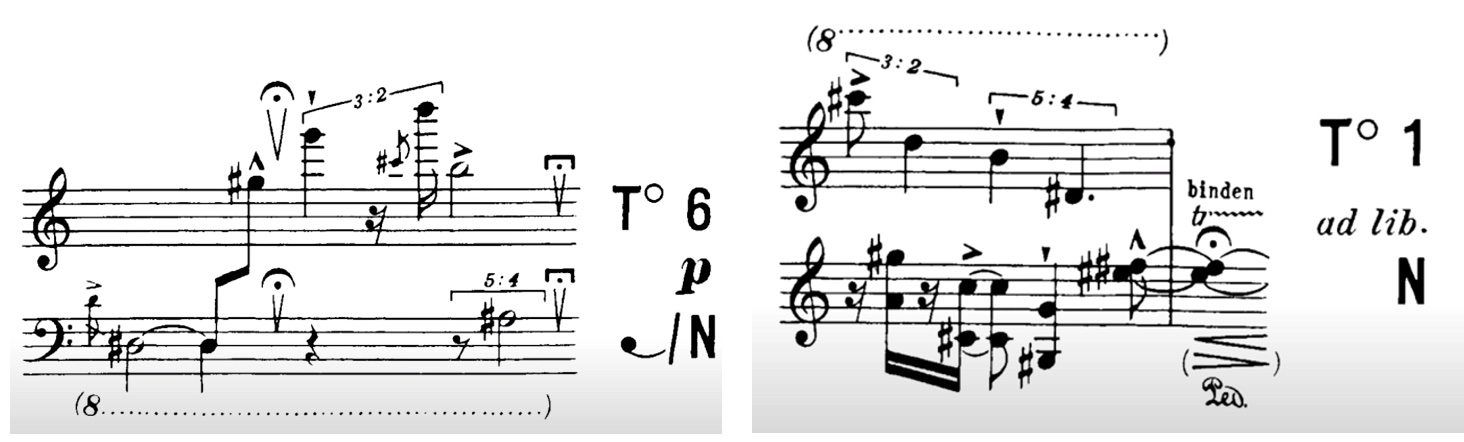

Já na peça de Stockhausen, a partitura é uma única página que contém 19 grupos musicais. O intérprete inicia a performance com o grupo para o qual olhar primeiro. Os próximos grupos a serem tocados são resultado da mesma regra – tocar o que os olhos vêem. Este processo é repetido até um grupo ser tocado 3 vezes, finalizando a peça.

Figura 11 – fragmento da partitura de Klavierstück XI

Seguindo estas premissas honestamente, não há garantias de que todos os grupos serão tocados e a ordem é totalmente livre. Ainda assim, Stockhausen parece tentar criar uma ligação de sequência entre os vários grupos: no final de cada grupo há uma indicação de tempo, dinâmica e articulação que deve ser usada para interpretação do próximo grupo, seja ele qual for.

Stockhausen nega qualquer relação de forma aberta com Cage ou Brown, argumentando que Klavierstück XI funciona de modo semelhante à composição de um ruído aperiódico: tem-se uma estrutura interna aleatória, os elementos podem ser permutados e cambiados sem nunca alterar a qualidade sonora básica do som – “Klavierstück XI é apenas um som em que certos parâmetros, componentes, se comportam estatisticamente... Assim que eu componho um ruído... então tem-se a estrutura deste som como aleatória. Se eu faço uma peça totalmente semelhante à forma como este som está organizado, então, naturalmente os componentes individuais desta peça podem ser combinados, permutados, sem alterar a qualidade básica” (Cott, 1974, 70)[8]. Não importa, deste modo, a sequência dos grupos dado que não alterará o todo sonoro.

Stephen Truelove, na posse dos manuscritos não publicados de Stockhausen desta peça, pôde concluir que o ritmo foi composto primeiro e posteriormente transcrito em alturas – as notas derivam de durações proporcionais contidas nos ritmos (por exemplo, duas notas com relação 2 para 3 indicaria o uso de um intervalo de 5ºP. No caso, não necessariamente perfeita, sendo que o compositor muitas vezes optava pela Diminuta ou Aumentada, talvez para conferir à peça uma sonoridade mais “atonal”) (Truelove, 1998, 209).

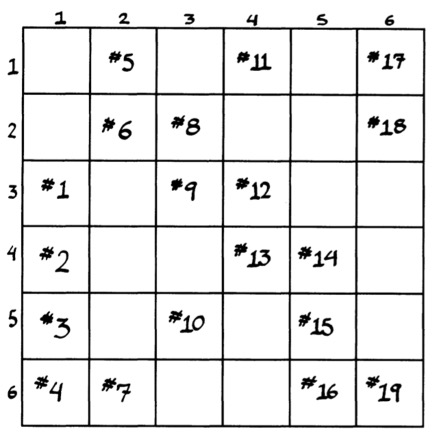

O ritmo foi estabelecido através de uma matriz rítmica de 6 colunas e 6 linhas, resultando em 36 blocos rítmicos (6x6), dos quais 19 foram extraídos, de modo a compor Klaviertstück XI.

Figura 12 - Matriz Rítmica Final, Coluna 6 (Truelove, 1998, 204)

Figura 13 – Matriz fornecida por Stephen Truelove, não consta nos rascunhos de Stockahsuen. Ilustra blocos na Matríz Rítmica Final usados como fontes ritmicas para os 19 fragmentos da partitura de Klavierstuck XI. (Truelove, 1998, 206)

Apesar de a Matriz Final conter elementos de composição mais sofisticados, como trilos, pausas, escolhas tímbricas, entre outros, é através de outra matriz, a Matriz de Elementos Composicionais, que Stockhausen determina aspetos mais interpretativos da peça:

Figura 14 - Matriz de Elementos Composicionais (Truelove, 1998, 208)

Ambas as matrizes são combinadas quando sobrepostas: a linha 2, coluna 2 da Matriz Rítmica é correspondida com a linha 2, coluna 2 da Matriz de Elementos Composicionais, e assim sucessivamente. Depois do contorno das melodias serem estabelecidas pelas proporções rítmicas, as notas eram livremente dispostas no registo. Geralmente, as notas mais longas seriam colocadas numa oitava mais grave. Ao passo que as notas tocadas o mais rápido possível, segundo Truelove, não pareciam obedecer a nenhuma regra pré-estabelecida, sendo escolhidas intuitivamente.

Para executar a peça, o intérprete começa por escolher um dos 6 tempos indicados nas indicações finais de cada grupo (Figura 15). O próximo grupo é tocado após uma pausa ou um acorde sustentado. Se um grupo é tocado uma segunda vez deve conter uma certa variação, como, por exemplo, uma oitava diferente. No final de cada uma das 19 secções estão indicações de tempo, dinâmica e articulação, que são referentes à forma com que deve ser interpretado o grupo seguinte. Deste modo, se tomarmos como exemplo a Figura 15, o segundo grupo deve ser tocado com o 1.º tempo da Matriz Rítmica, em piano, e os acordes e notas devem ser silenciosamente pressionadas. Dadas estas indicações, verifica-se que cada um dos 19 grupos pode ser tocado de 19 formas diferentes, resultando num total de pelo menos 361 possibilidades de execução.

Figura 15 - dois grupos dos 19 de Klavierstück XI

Mais tarde, Stockhausen estudou o conceito de Forma Momento em Momente (1962-64), para soprano solo, quatro coros e treze instrumentos. A peça é uma sequência de secções curtas e independentes – momentos -, que não dependem uns dos outros para fazer sentido. Na Forma Momento, o fluxo não precisa de ser baseado num desenvolvimento de um tema, ao contrário da forma da música tradicional clássica, cujo tema principal é enunciado e desenvolvido, criando um arco contínuo temático. Na primeira, o sequenciamento das secções não é linear. Com este pensamento, Stockhausen idealizou performances nas quais diferentes obras seriam continuamente repetidas em salas diferentes, o público mover-se-ia de sala em sala, obtendo experiências musicais distintas consoante a altura em que teria iniciado a sua escuta num determinado ponto temporal de uma peça contínua. Com a ideia de Forma Momento não existe a possibilidade de perda de um início de uma obra. Qualquer momento é independente e vive por si mesmo, qualquer um pode ser o começo.

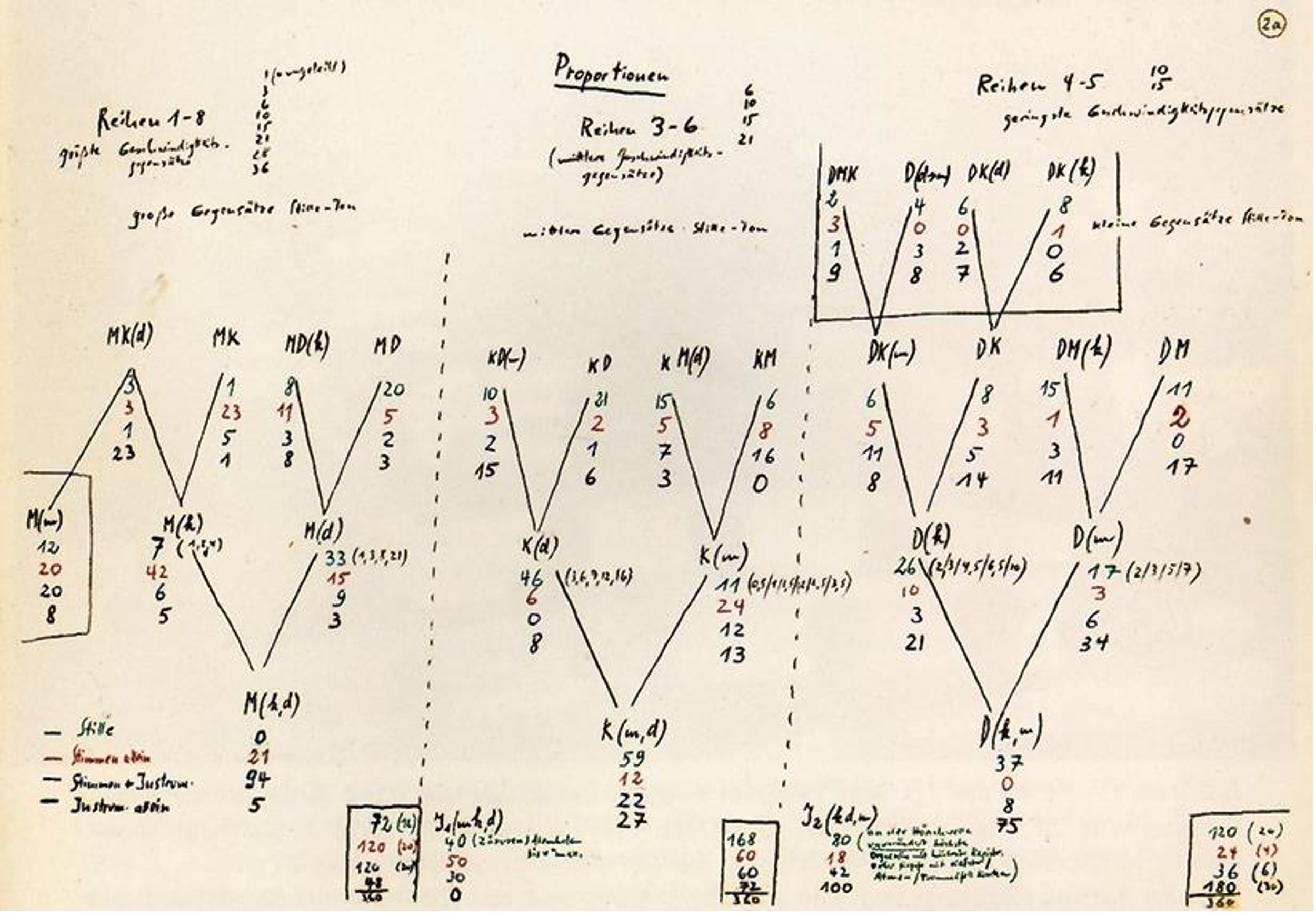

Apesar da Forma Momento parecer, num primeiro olhar, uma estrutura completamente variável e aberta, Karlheinz Stockhausen estabelece em Momente um conjunto de regras específicas para as possíveis ordenações dos momentos. A peça consiste em trinta momentos dispostos em páginas soltas cuja ordem é organizada pelo maestro. O texto vocal não é baseado em nenhuma história ou poema, mas sim uma coleção de fragmentos de várias fontes composta por Stockhausen de modo a desprender a peça de qualquer possível conotação narrativa ou sequencial. Momente é baseado em três momentos chave: K – Klang (timbre sonoro); M – Melodia; D – Duração.

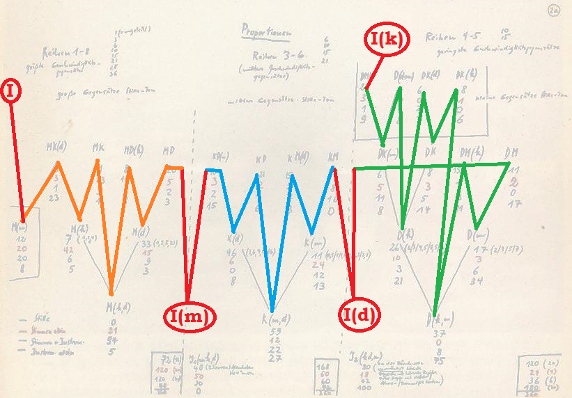

Os três momentos são combinados entre si, originando outros momentos que servem como transições entre os principais. Há ainda momentos “especiais” – I, que atuam como prelúdio, coda e dois interlúdios entre os momentos base. Os momentos podem ser tocados em diferentes sequências, desde que os de transição existam entre os de raiz. O compositor disponibiliza um diagrama de diferentes combinações dos momentos raiz e de transição:

Figura 16 - esquema da forma de Momente - os momentos M, K e D estão separados em três blocos, cada um com combinações (ex: MK(d), MK, etc). Em cada momento, os 4 números indicam períodos de silêncio (verde), vozes solo (vermelho), instrumentos solo (preto), ou ambos (azul)

(fonte: http://stockhausenspace.blogspot.com/2015/06/klavierstuck-xi.html)

Verifica-se, assim, a existência de um total de 26 momentos nos três grupos principais (K, M e D) e 4 momentos I. O maestro deve desenhar uma linha que viaje por todos os momentos das três árvores, sendo que os I devem ser colocados antes e depois de cada grupo de momentos e os momentos dentro de uma raiz podem ser permutados. A raíz K, no entanto, deve sempre ser colocada no meio da performance, podendo iniciar-se em M ou D, e o momento I(i) deve sempre finalizar a performance.

Figura 17 - realização para a Europa-Version de 1972[9]- começa em I(k) no canto superior direito e segue o caminho até chegar a I no canto superior esquerdo.

(fonte: http://stockhausenspace.blogspot.com/2015/06/klavierstuck-xi.html)

4.4. Luciano Berio

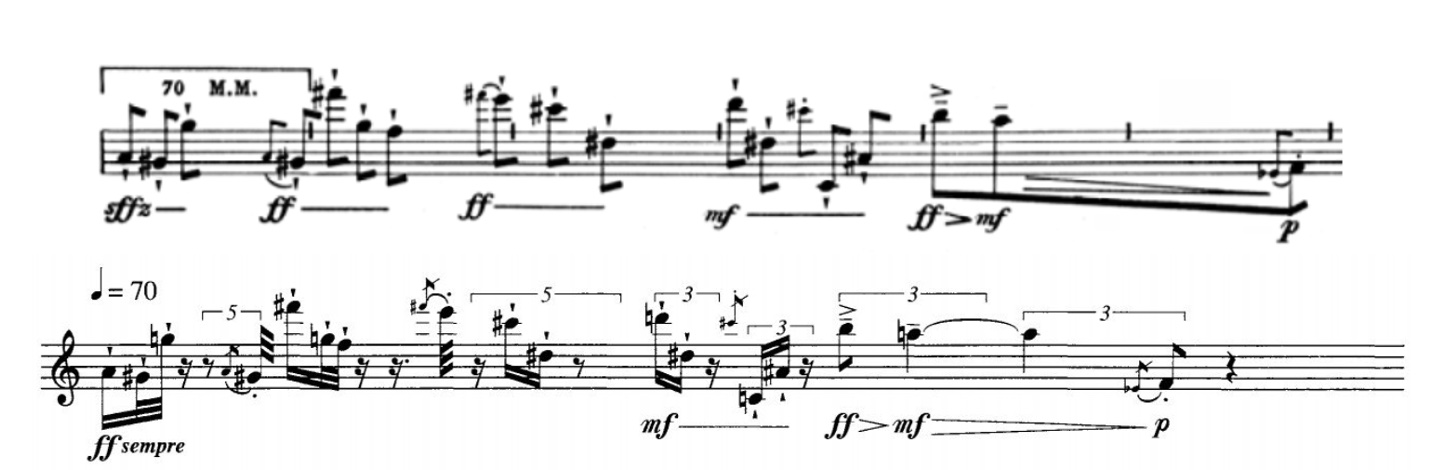

Escrita em 1958, a Sequenza I para flauta é a primeira de 13 peças para instrumentos solo cujo propósito principal é a exploração do virtuosismo técnico de cada instrumento, particularmente nos instrumentos monódicos, trabalhá-los de um modo polifónico percetivo através da sugestão de contraponto implícito. A partitura da peça para flauta é a primeira tentativa de Berio de usar notação proporcional. Apesar de ser inicialmente concebida em notação convencional, o flautista Severino Gazelloni, a quem foi dedicada a peça, não se sentia confortável em ler a extrema complexidade rítmica proposta por Berio, o que levou o compositor a optar pela notação proporcional. Como o próprio compositor explica (Muller, 1997, 19): “Quando compus a Sequenza I, em 1958, considerei a obra tão dificil para o instrumento, que não quis impor padrões rítmicos específicos. Eu queria que o instrumentista vestisse a música como uma roupa, não como um colete de forças.”

Todavia, insatisfeito com os vários resultados interpretativos produzidos pela primeira edição ao longo do tempo, Berio decidiu reescrever a partitura em 1992 com notação convencional: “Mas, como resultado, até mesmo os bons executantes tomavam liberdades que não faziam sentido nenhum, tomando a notação espacial quase como um pretexto para improvisação. Certamente algum tipo de flexibilidade faz parte da conceção da obra. Mas a velocidade geral, a grande quantidade de mudanças de registo, o facto de todos os parâmetros estarem constantemente sob pressão, trarão automaticamente uma sensação de instabilidade, uma abertura que faz parte da qualidade expressiva do trabalho – uma espécie de work-in-progress personagem, se quiser.” (Muller, 1997, 19)

Na primeira edição, a métrica não é notada. Os ritmos são indicados proporcionalmente pelo seu posicionamento na partitura. O tempo é indicado por marcas espaçadas proporcionalmente (Figura 18). Cada flautista pode, deste modo, adaptar a sua velocidade de execução mantendo sempre as proporções indicadas. As notas ligadas deviam ser executadas “tradicionalmente” enquanto as outras deviam ser separadas.

Figura 18 - Início da Sequenza I, edição original de 1958

A Sequenza está organizada segundo níveis de densidade numa escala de 3 níveis: alto, médio, baixo. Escala esta que é aplicada a 4 dimensões: altura, tempo, dinâmica e morfologia (modo como a flauta produz som). Outra diferença importante entre as duas edições é o facto de que na última, a duração das fermatas é especificada (variando de 3 a 8 segundos).

Figura 19 - Último sistema da primeira página da edição de 1992 da Sequenza I

Comparando o início das duas edições (Figura 20 e 21), é possível verificar uma maior precisão rítmica, tornando os “campos temporais” mais claros – os pequenos traços espaçados foram traduzidos por intervalos de uma semínima. Em vez de barras de compasso, a edição de 1958 agrupa as notas entre estes traços, dando o nome de “campos temporais” ao espaço entre dois sinais, cuja unidade musical seria similar ao compasso da notação tradicional. Ainda assim, mesmo na segunda edição, Berio optou por continuar a não usar compassos, talvez para não forçar a uma interpretação guiada por qualquer tipo de pulsação (Cavalcanti; Pitomveira, 2007, 131) Já os longos traços conectores de “colcheias” da edição antiga que prolongavam o valor das notas foram substituídos por notas longas (veja-se a nota lá da primeira edição transformada em duas semínimas de tercina de colcheia ligadas – Figura 20). Para além disto, células e notas de 1958 com proporções de espaço diferentes são interpretadas por Berio na segunda edição como quiálteras de três ou cinco semicolcheias. Esta flexibilidade de interpretação é uma das características abundantes na nova edição.

Figura 20 - primeiro sistema das duas edições (em cima, a de 1958; a de baixo, edição de 1992)

Por outro lado, Berio introduziu ainda ligeiras alterações relativamente a certos registos (Figura 21), dinâmicas, articulações e técnicas estendidas, como por exemplo a substituição de alguns staccatissimos por staccatos (Figura 20) e a adição de flutterzung (figura 21).

Figura 21 - Diferenças de registo e articulação entre as duas edições da Sequenza I (Cavalcanti; Pitomveira, 2007, 133)

Através de um olhar sobre as duas edições, é possível concluir que a partitura de 1992 revela um reduzido espaço para uma maior liberdade do executante, fornecendo uma escrita mais clara e direta, que mais se aproxima ao que deverá ter sido a imagem sonora do próprio compositor. Apesar disto, esta segunda edição não é absolutamente restrita, sendo sempre necessária a visão um tanto subjetiva do intérprete, conferindo um claro grau de abertura direta.

- Aspetos de uma experiência de composição

5.1. Aspen Tree (2020) para acordeão e eletrónica

Aspen Tree, inspirada numa fotografia de Ansel Adams (1902 – 1984), Aspens, captada em New Mexico em 1958, é uma peça composta para acordeão e eletrónica. Aspen é uma fotografia de variações tonais claras e equilibradas, com pequenos pormenores, pronto a ser visto de várias perspetivas. Com Aspens, o fotógrafo diz captar uma peça musical: O negativo é comparado com a partitura de um compositor e a impressão com a sua execução. Cada execução difere de formas subtis.[10]

O que me propus foi dar vida à música de Ansel Adams – a peça pretende ser um reflexo da partitura que origina execuções diferentes. Tal como o equilíbrio de cores da fotografia, também é pretendido um equilíbrio de sons na peça Aspen Tree entre o acordeão e a eletrónica. O instrumento toca notas que são capturadas e mantidas pela eletrónica, existindo uma espécie de diálogo entre os dois elementos.

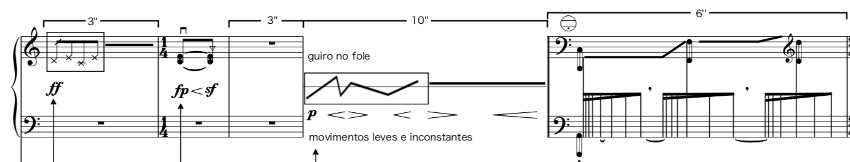

A partitura apresenta tempos mensurados que devem ser tocados conforme o compasso com semínima a 60 e momentos que devem demorar aproximadamente os segundos apresentados. A peça foi inicialmente pensada para ter um tempo de execução mais flexível, sendo que a eletrónica, em vez de fixa, seria disparada em tempo real com a ajuda de um pedal MIDI – os números na partitura indicariam a mudança de pedal que sincronizaria a eletrónica com momentos específicos do acordeão. No entanto, tal versão não foi ainda realizada, sendo que a alternativa foi usar uma eletrónica fixa, com click track. Neste caso, os números na partitura indicam momentos que devem ser sincronizados com a eletrónica. O click track resume-se a um click de 3 segundos antes de cada número que sinaliza a aproximação do fim de uma secção e o início de outra. Durante uma secção em que na partitura são apenas indicados segundos, o click track é interrompido, dando liberdade ao intérprete para que toque no seu tempo os eventos apresentados. O click é dado a 60 BPMs, sendo que os compassos mensurados apresentam um metrónomo do início ao fim.

Figura 22 - Início de Aspen Tree

Relativamente aos eventos, o número de Bellow Shakes ou notas em accelerando ou ritardando é sempre livre. A extensão dos glissandos pelo registo é apenas proporcional à notação na partitura, sendo o desenho um mero guia visual de movimento. Já os clusters comportam-se de forma semelhante, não demonstrando intervalos específicos. A notação nos compassos não medidos é proporcional. Para além destes elementos, existem secções semi-improvisadas, como é o caso da figura 23, em que para a mão esquerda é apenas dado uma diretriz de movimentos no registo e um caráter, sendo que a execução exata fica ao critério do intérprete. Por outro lado, outras secções requerem a completa improvisação, como o momento de guiro no fole (figura 24), em que o acordeonista tem a oportunidade de criar o ambiente que desejar, de acordo com o que ouvir na eletrónica, de modo a criar uma interação simbiótica.

Figura 23 - segundo sistema da página 2 de Aspen Tree

Figura 24 - segundo sistema da página 4 de Aspen Tree

Com a peça Aspen Tree, o elemento do intérprete enquanto corpo físico revelou-se bastante importante na composição. Procurei explorar o acordeão como fonte de movimento, isto é, a partitura de acordeão foi pensada de modo que provocasse o mais movimento físico possível ao executante e ao próprio instrumento. A abertura do fole até ao máximo, os Bellow Shakes inconstantes, a rapidez de execução, entre outros, são, deste modo, componentes que exigem uma dedicação corporal. Para este efeito, a ideia de abertura parece dar ainda mais ênfase ao extremo movimento, por pedir ao instrumentista que tome decisões espontâneas, fazendo ele mesmo parte da peça não só como intérprete, mas como uma componente integrante da própria música.

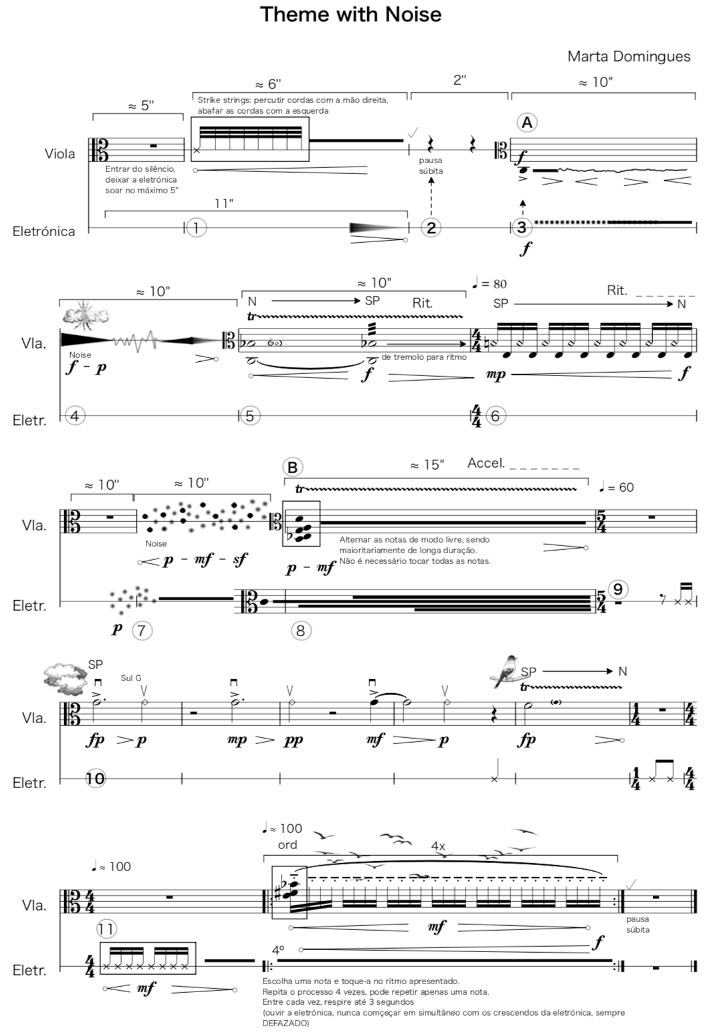

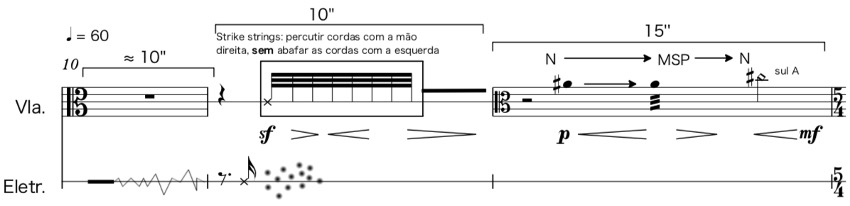

4.2. Terra (2020), peça didática para viola d’arco e eletrónica

Terra é uma peça didática para viola d’arco e eletrónica para alunos de instrumento do nível secundário. Com isto, surge o debate relativo ao que poderia ser uma peça didática contemporânea num contexto de um ensino da música tão fortemente ligado às raízes pré século XX. Uma obra didática, como dita a palavra, terá o propósito de instruir, ensinar, educar. À partida, ensinará algo diferente, dará algo mais a quem já um pouco sabe. No entanto, um aluno de secundário já domina o seu instrumento. Questionei-me, então, sobre o que é que eu podia dar de novo. Refletindo sobre a minha experiência enquanto ex-aluna do conservatório, conclui que, apesar de não verdade universal, o que falta é liberdade no sentido de criação de um à-vontade com o nosso instrumento que nos permita explorá-lo, improvisar com ele. Assim, se uma peça didática tem de instruir algo novo, procurei o didatismo numa peça aberta.

Com isto, foi composta uma primeira versão da peça (Figura 25). Uma partitura que achava dar liberdade de escolha. Nas notas de execução escrevia: “Um dos focos principais desta peça assenta numa maior liberdade por parte do executante em tomar decisões ao longo da sua performance. Como tal, as indicações que se seguem servem o propósito de guiar uma liberdade consoante a forma e material da peça.” Assim, a eletrónica deveria servir de principal guia de execução, sendo que todas as decisões deviam ser tomadas consoante o seu caráter. Pensava estar a criar uma espécie de improvisação guiada, de interação. Após várias pesquisas no domínio de improvisação guiada na música, e formas de criar partituras criativas que a incentivassem, inclinei-me para o grafismo como meio[11]. Mais tarde, ao descobrir um estudo sobre técnicas estendias para flauta, For the Contemporary Flutist, de Wil Offermans (1992), e ao ler notas sobre o Capítulo 12, Graphic notation and Improvisation, surgiu a ideia de colocar imagens sugestivas de algum caráter. Como é o caso da trovoada no número 4 da partitura, ou dos pássaros nos dois últimos sistemas (Figura 25).

Figura 25 - primeira versão de Terra, antes intitulada “Theme with Noise”

Apesar de tudo isto, aquando da concretização da eletrónica, deparei-me com vários fatores que dificultavam o meu pensamento, como formas de coordenar a componente livre com uma eletrónica fixa que seria sempre a mesma. Como é que podia mostrar uma partitura que incentivasse a interação espontânea com uma eletrónica que não espera pelo humano e que nunca muda de caráter. Também o problema de um click-track que condicionasse a execução. Reconheço a existência de maneiras de contornar estas tais dificuldades, como uma eletrónica em tempo real, um patch no Max MSP que interaja com o instrumentista... No entanto, havia uma barreira de tempo, conhecimento e confiança que me impedia de saltar para esse passo.

Por outro lato, após uma reflexão sobre a posição de um instrumentista que recebe uma nova partitura, e sendo ela didática, talvez a melhor abordagem não seja repentinamente dar a conhecer um mundo até então desconhecido, mas sim pegar no conhecido e distorcê-lo, expandi-lo ou dar-lhe uma nova forma. Procurei, deste modo, recuperar a escrita direta e tradicional, conciliá-la com uma escrita não mensurada, em que fatores como dinâmica, posição do arco e passagem entre notas longas sejam livres dentro de um espaço temporal definido.

Figura 26 - primeiro sistema da versão final de Terra

Deste modo, achei conseguir manter um fator de escolha no sentimento de oportunidade ideal para iniciar um tremolo ou um harmónico, mas também mantendo um olhar familiar para com a partitura. O instrumentista não é absolutamente surpreendido até tocar o que vê. Assim, Terra é uma peça cuja componente didática está na tentativa de mostrar uma possível abordagem diferente ao contexto de execução do instrumento que é a viola, muitas vezes conotada como um instrumento de pouco protagonismo. Nesta peça, a viola é rodeada de um ambiente diferente e talvez não usual no contexto académico, abrindo horizontes para uma visão menos limitada.

- Conseguimos ouvir a abertura?

Numa leitura do seu artigo Open to Whom and To What (1987), o compositor Christian Wolff lança a questão “Pode alguém ouvir uma obra aberta?”. A experiência de uma obra é subjetiva na maioria dos aspetos. Tal como referido por Eco, cada espectador olhará o mesmo objeto artístico através de uma própria perspetiva, a sua interpretação será influenciada pela sua experiência e opinião sobre o mundo. A esta pergunta talvez apenas possamos obter respostas baseadas em experiências pessoais, de acordo com a forma como nos relacionamos com a obra de arte.

Tomando o presente trabalho, e após uma análise de vários exemplos de obras abertas, é possível verificar que a abertura se pode resumir a pelo menos três níveis: como é notado, como é interpretado e como soa. Colocando um olhar reflexivo sobre uma partitura de Beethoven, a mesma parece, à partida, “fechada”. Todavia, podemos imaginar que, de certo modo, a partitura é aberta na relação que estabelece com o intérprete, na medida em que haverá sempre decisões a tomar a nível de dinâmicas, suspensões, rubatos, acordes finais sustentados, entre outros. Algumas partituras contemporâneas apresentam um elevado detalhe de notação, conduzindo a uma performance restrita que parece fechada em si mesma até mesmo ao ouvinte (Wolff dá o exemplo das obras de Elliot Carter). Outras, talvez igualmente densas, possivelmente devido a um excesso de detalhe, soam mais abertas e semelhantes a uma peça que use procedimentos composicionais aleatórios, como por exemplo as partituras de Brian Ferneyhough. Na verdade, talvez nos possamos questionar se uma peça de Beethoven não terá sido na altura uma obra aberta que se “fechou” com o passar do tempo. Possivelmente pela estandardização de técnica instrumental de uma determinada época, pela categorização de um determinado estilo ou técnica composicional, pelo número elevado de interpretações que, reforçadas pela era dos media de densa informação, se tornaram cada vez mais semelhantes entre si.

Posto isto, a questão permanece: o que é que queremos dizer quando falamos de abertura? Talvez um sentimento de imediatismo, espontaneidade, a ideia de um individualismo exposto a um momento impossível de ser replicado, o privilégio de assistir a esse momento mistério único. Afinal, Umberto Eco não diz existir o conceito de obra fechada – toda a arte é aberta, independentemente do nível de pormenor do objeto que é entregue ao público. O ser humano não experiencia o mundo da mesma forma, como Merleau-Ponty refere. No fundo, o próprio mundo é aberto, exposto a diversas influências perspéticas e fenomenológicas de consciências individuais. Assim, a arte, como Wolff explica, não imita a Natureza, mas sim a forma como nós, humanos, coexistimos com ela e existimos separados dela (Wolff, 1987, 135). Sendo assim, a forma (por forma entenda-se o modo como a arte se estende no tempo) é inevitavelmente aberta, devido ao modo como somos no tempo e no espaço – “inevitavelmente contingente, frágil e subjetiva” (Wolff, 1987, 135). Particularmente a música, por ser uma moldagem do próprio tempo, existe apenas dentro dele e não fisicamente aos olhos do público, traduz a forma da própria existência, influenciada pelo momento histórico, social, e experiência pessoal do próprio artista.

Referências

Borges, V. (2005). O Estilo Composicional de Jorge Peixinho nas obras Recitativo I, II, III, IV.

Boulez, P. (1964). Alea. Perspectives of New Music 3(1), pp. 42-53. doi:10.2307/832236

Bröndum, L. (2018). Graphic Notation, Indeterminacy and Improvisation: Implementing Choice Within a Compositional Framework. Open Cultural Studies, 2(1), 639-653. https://doi.org/10.1515/culture-2018-0058

Brown, E. (2008). 'On December 1952'. Journal of American Music, Volume 26, Número 1, 4.

Cavalcanti, M. Di & Pitombeira, L. (2007). A revisão notacional da Sequenza I para flauta solo de Berio e suas implicações interpretativas. Opus, Goiânia, v. 13, n. 2, pp. 129-140.

Cott, J. (1974). Stockhausen: Conversations with the Composer.

De Bievre, G. (2012). Open, Mobile and Indeterminate Forms. (Doctoral dissertation, School of Arts, Brunel University). doi: 10.13140/RG.2.2.35957.99045.

De Mallac, G. (1971). The Poetics of the Open Form: (Umberto Eco's Notion of "Opera Aperta"). Books Abroad,45(1), pp. 31-36. doi:10.2307/40125003

DeLio, T. (1981). Circumscribing the Open Universe. Perspectives of New Music, 20(1/2), pp. 357-362. doi:10.2307/942417

Eco, U. (1962). Obra aberta. Editora Perspectiva.

Griffiths, P. (2010). Modern Music and After. Oxford University Press, Inc.

Kramer, J. D. (1978). Moment form in twentieth century music. Musical Quarterly, 64(2), pp. 177–194.

Merleau-Ponty, M. (1964). The Primacy of Perception, (Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

Metzger, H.-K., & Pepper, I. (1997). John Cage, or Liberated Music. October, 82, 48. doi:10.2307/778998

Muller, T. (1997). ‘Music is not a solitary act’: Conversation with Luciano Berio. Tempo, (199), pp. 16-20. doi:10.1017/S0040298200005556

Nyman, M. (1999). Experimental Music Cage and Beyond (Second Edition). Music in the Twentieth Century. Cambridge University Press

Offermans, W. (1992). For the Contemporary Flutist – 12 studies on contemporary flute techniques. Zimmermann (https://www.forthecontemporaryflutist.com/etude/etude-12.html)

Pérez, A. M. J. (2020). “Sequenza I per flauto solo” Luciano Berio. Differences between the proportional notation edition and the traditional rhythmic edition and its implications for the interpreter. (Independent Project, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg).

Sabbe, H. (1989). Open Structure and the Problem of Criticism: Reflections on DeLio's Circumscribing the Open Universe. Perspectives of New Music, 27(1), 312-316. doi:10.2307/833275

Stallings, J. (2020). Open Instrumentation and Nonhierarchical Forms of Social Organization: Christian Wolff's Exercises 1–14 (1973–74). Perspectives of New Music, 58(1). pp. 173-196. doi: 10.7757/persnewmusi.58.1.0173

Truelove, S. (1998). The Translation of Rhythm into Pitch in Stockhausen's Klavierstück XI. Perspectives of New Music,36(1), 189-220. doi:10.2307/833580

Welsh, J. (1994). Open Form and Earle Brown's Modules I and II (1967). Perspectives of New Music, 32(1), 254-290. doi:10.2307/833173

William G. Harbinson. (1989). Performer Indeterminacy and Boulez's Third Sonata. Tempo, (169), pp. 16-20. http://www.jstor.org/stable/945318

Wolff, C. (1987). Open to whom and to what. Interface, 16(3), 133-141, doi: 10.1080/09298218708570497

[1] Como citado em DeLio, T. (1981).

[2] https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199579037.001.0001/acref-9780199579037-e-6472

[3] https://www.oxfordmusiconline.com/page/about-gmo/about-grove-music-online

[4] Como citado em Borges, C. V. (2005), p.13

[5] Notas de prefácio da partitura de “Available Forms” (https://issuu.com/scoresondemand/docs/available_forms_i_26537)

[6] Brown, E. (2008) 'On December 1952', Journal of American Music, Volume 26, Número 1, 4. Como é citado em De Bièvre, Guy, Open Mobile and Indeterminate Forms, p.53

[7] Ibid, p.60

[8] Como é citado em Griffiths, P. (2010). Modern Music and After, pp.109-110.

[9] Europa-Version, assim denominada pela versão interpretada numa tourné pela Europa em 1972.

[10] http://www.anseladams.com/new-acquisition-original- photograph-aspens-northern-new-mexico/?doing_wp_cron=1593980515.0408000946044921875000

[11] Tomei como referência um estudo do compositor Lars Bröndum (2018).